Чай всему голова

Цену чаю в Кунгуре знали. Недаром город прозвали чайной столицей Российской Империи. Именно чай стал основной статьёй дохода для нескольких династий кунгурских купцов. Губкины, Грибушины, Кузнецовы торговали чаем по всей России, угождая вкусам и пристрастиям жителей губерний.

На Урале, в центральной России предпочитали чёрный байховый чай, Сибирь пила чёрный прессованный, Средняя Азия – зеленый прессованный, юг России любил ароматизированные чаи. У кунгурских купцов получалось угодить клиенту не только качеством, но и ценой.

Первое, что сделал оборотливый купец Губкин – устранил систему перекупки. Стал продавать чаи не партиями, или как тогда называли фактурами, а цыбиками, штучно ящиками, из-за чего чай сразу подешевел, и владельцы небольших лавок смогли себе позволить покупать товар напрямую от поставщика, а не через многочисленных перекупщиков, дробящих между собой большие партии. На этом Алексей Губкин не остановился.

Он придумал расфасовывать чаи в красочные фирменные упаковки. Государство, правда, внесло коррективы в быстро растущий бизнес. К чаеразвесочным фабрикам прикомандировали акцизных чиновников. Те наблюдали за расфасовкой и получали за это немалую зарплату, фактически из купеческого кармана. Для казны чаеторговля стала настоящей золотой жилой, так как облагалась высоким налогом.

Внук Алексея Губкина, Александр Кузнецов, основал торгово-промышленное товарищество, которое контролировало уже треть российского рынка чаеторговли. Наследник чаеторговца открыл конторы в крупнейших чайных рынках мира – в Китае, Индии, на островах Цейлон и Ява, в Лондоне.

В китайском Ханькоу, в настоящее время это один из районов города Ухань, кунгуряк держал фабрику прессованного чая. Прессованный чай кунгурских купцов даже использовали как валюту в торговле с восточными народами. Созданием «чайных» денег прославились наследники другого купца-чаеторговца, Михаила Грибушина. Одна плитка прессованного грибушинского чая приравнивалась к пяти царским рублям.

Отдых с детьми в Кунгуре

Традиционные забавы для детей родители без труда найдут в городском парке культуры и отдыха. Находится он в границах улиц Октябрьской, Гоголя, Ленина, Советской. Если же детям захочется чего-то необычного, то добро пожаловать в деревню Ермака или сказочный мир Ледяной пещеры.

Деревня Ермака

Этнографический комплекс «Деревня Ермака» представляет собой огороженную частоколом площадку, на которой установлены деревянные избы в древнерусском стиле и множество скульптур, обыгрывающих сюжеты русских сказок:

- «Репка»;

- «По щучьему велению»;

- «Змей Горыныч».

Этнографический комплекс входит в состав музея-заповедника «Ледяная пещера» и располагается в непосредственной близости от входа. Работает без выходных. Стоимость билетов — 25–35 руб.

Видео: деревня Ермака

Сказочный мир Ледяной пещеры

Ледяная пещера помимо обычных познавательных экскурсий предлагает специальные программы для детей. Одной из популярных экскурсий является проект «Сказы Бажова». Во время программы экскурсовод выступает в роли сказителя, комментирующего анимационные сюжеты — встречу с Данилой-мастером и Хозяйкой горы. Протяжённость экскурсионного пространства — 1500 м, продолжительность — 1,5 ч.

Анимационные сюжеты из сказочного мира Ледяной пещеры будут интересны детям

Художественный музей

- Вход в Латвийский национальный художественный музей

- Гипсовая фигурка Василия Тёркина

- Выставка картин «Кунгурская летопись»

Художественный музей находится в старинном особняке предпринимателя и мецената Юхнева Григория Ивановича. Изначально это был одноэтажный кирпичный добротный дом с цокольным этажом, после событий 1917 года здание было национализировано и передано в народное хозяйство.

В середине прошлого века надстроили второй этаж, и в нём размещалось учреждение здравоохранения. В 2006 году бывший особняк стал Художественным музеем. Несколько залов с экспозициями изделий из керамики, камня, гипса. Два зала представлены картинами пермских художников.

Интересные места для отдыха с детьми

При планировании путешествия в незнакомый город с ребенком следует учесть возможность совместного интересного времяпрепровождения.

Батут-арена «MaxFun»

Заведение находится по адресу ул. Заводская, 2 и предлагает своим посетителям батутную арену с участками разной сложности для любых возрастов и разной спортивной подготовки (вплоть до профессионального уровня), а также скалодромы для взрослых и детей, поролоновую яму для игр и отдыха.

В кафе можно перекусить, отметить какое-либо событие, провести время. Стоимость посещения – 300 руб. в час в будние дни; 350 руб. в выходные и праздники.

Выездной аттракцион «Другой мир»

С помощью специального приспособления можно погрузиться в виртуальный мир: побродить по океанскому дну, отразить космических пришельцев, стать чемпионом мира по какому-либо виду спорта, скатиться с горы и многое другое. Запись производится по телефону 89091179719. Сеанс длится от 2 часов.

Религиозные объекты Кунгура

Место расположения Тихвинской церкви — живописный участок на холме у реки Сылвы. Здание из красного кирпича построено в 1758 году вместо деревянного храма, принадлежащего Тихвинскому женскому монастырю. Через 3 года монастырь упразднили (он переехал в Екатеринбург), храм получил статус приходского.

На строительство и перестройку храма жертвовали средства:

-

- кунгурский воевода Матюнин;

- купцы Дубинин, Губкин.

Строительство колокольни, подключение отопления финансировали купеческие семьи — Губкины, Ковалевы, Столбовы.

Главная святыня церкви — Тихвинская икона Божией Матери.

Адрес церкви: улица Ситникова, 52.

Строение отличается неповторимой архитектурой

В нем русские узоры соединены с другими стилями: европейской готикой, строгим классицизмом, роскошным барокко.

Строительство Спасо-Преображенской церкви велось в 1768-1781 годы.

Это самый красивый храм в городе, построен в стиле уральского барокко

Большую часть средств, необходимых для строительства, выделил Хлебников. После его гибели во время осады отрядами Пугачева строительством занимались его дети.

Церковь действующая, с зимним и летним храмами.

Находится по адресу: улица Уральская, 6а.

Места развлечений и отдыха

Что посмотреть в уральской провинции еще, если надоели храмы и музеи?

- Есть в г. Кунгур совершенно неожиданный памятник этакому русскому Икару, холопу Никитке Крякутному. Это реальное историческое лицо, жившее в Кунгуре в 17 столетии. Для холопа был Никитка достаточно смел, образован и, как говорят теперь, продвинут. Он не просто мечтал преодолеть силу притяжения и подняться в небо – он сумел соорудить крылья и даже совершил экспериментальный прыжок-полет с крыши собора высотой в полсотни метра. Эксперимент не убил Никитку – его казнили за вольнодумство и дерзкие мечты. Памятник установили и открыли в 2009 году.

- Очевидно, любовь к высоте и полетам в крови у местного населения – ведь не зря же тут ежегодно проводится фестиваль воздухоплавания под романтическим названием «Небесная ярмарка». На огромном поле накачиваются сотни воздушных шаров, а затем съехавшиеся со всей страны участники мероприятия погружаются в корзины и поднимаются в небо. Грандиозное шоу наблюдают тысячи местных и приезжих.

- Еще один слегка ошеломляющий памятник в Кунгуре – это чугунная полусфера на набережной, именуемая Пуп земли. Говорят, идея «пупа» — напоминание местным жителям о большом значении и вкладе в развитие города торговцев чаем. Странно и не совсем понятно, почему пуп, но памятник есть, и прогуляться по набережной Сылвы все равно стоит, здесь чисто и красиво.

- Если вас вдохновили на подвиги красоты местной природы, можете сесть на маршрутный автобус или взять такси и проехаться к горе Ермака на удалении 10 км от города. Это скала известняковых пород, поросшая хвойным лесом. Даже если вы не поклонник альпинизма и экстрима в любом виде, картины ландшафта вас покорят.

Уральские провинции могут быть совсем не скучными, как полагают многие жители городов-миллионников. Достопримечательности Кунгура стоят того, чтобы потратить на них время и деньги. Кстати, цены здесь не такие уж и низкие как для провинции, будьте готовы к этому – ведь благодаря уникальным пещерам и храмам отбоя от туристов тут нет никогда.

Кунгурский краеведческий музей

Природа Кунгура – удивительна, а история – увлекательна. Чтобы изучать эти стороны Пермского края, властями города было решено открыть Краеведческий музей, который распахнул свои двери в 1911 г. Самая первая выставка была посвящена К.Т. Хлебникову – путешественнику, который занимался исследованием здешних пещер.

В музее находится восемь экспозиций, размещенных в здании, построенном еще в 18 веке. Имеется отдельный зал для археологических находок. Здесь представлена богатейшая коллекция вещей, найденных при раскопках древних поселений. Посетители особо любят «заветный камень», на котором, если верить истории, нарисована карта сокровищ.

Экспозиция кожевенного и фаянсового мастерства удивляет. И не зря, ведь в конце 19 – начале 20 веков Кунгур был столицей этих ремесел. Также имеются образцы жилых домов и мастерских данного периода. Имеется в музее зал, где выставлены образцы обуви, которая изготавливалась в огромных количествах в Кунгуре в период Великой Отечественной войны. Есть и залы, где посетители имеют возможность увидеть выставки, посвященные природе Пермского края.

Находится краеведческий музей на ул. Гоголя, 36.

Режим работы: с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника.

Стоимость входного билета для взрослых равна 80 руб., для пенсионеров и студентов – 50 руб., для детей – 40 руб.

Окраины Российской империи

Замечание 1

Слово «Империя» в переводе с латинского языка означает «власть».

Империя имеет свои характерные признаки:

- высокая концентрация власти;

- распространение этой власти на обширную территорию;

- разнородность этнического и культурного состава населения;

- мощность бюрократического аппарата.

По данным признакам Россия являлась классической империей. К окраинам Российской Империи в этот период относились территории Восточной Европы, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, которые были присоединены с 1552 до 1905 года. Эти территории не относились к зоне формирования великорусского этноса, сосредоточенного на Русской равнине. К началу нового XIX века Российская Империя была государством многонациональным, а в политическом отношении представляла собой конгломерат большого количества внутренних и окраинных регионов.

Правда, включение регионов в пространство империи имело неоднородную типологию. В традиционном плане территории присоединялись либо в результате военного конфликта – посредством военной силы, либо в результате добровольного вхождения в состав империи. Например, Финляндия была присоединена в результате военного конфликта. Грузия является примером добровольного вхождения в состав Российской Империи.

Таким образом, основу территориального расширения составляли имперские военно-стратегические и экономические интересы.

Важнейшей задачей территориального расширения была интеграция новых земель в имперское политико-административное пространство, что являлось длительным и сложным процессом.

Вырабатывая политику относительно окраинной территории, правительство руководствовалось значением региона для государства, потому что они имели разный уровень социально-экономического и политического развития, разный национальный состав.

Западные окраины Российской Империи – Финляндия и Польша, находились на более высоком уровне, а уровень Кавказа, Сибири и Дальнего Востока был значительно ниже.

Российские окраины отличались и по национальному составу, например, Польша, Финляндия, Кавказ выделялись перевесом нерусского населения. Что касается Сибири, прежде всего, и других азиатских окраин, то преобладающими там населением впоследствии стали русские.

Российское самодержавие находилось перед постоянным выбором – вводить на окраинах общегосударственную систему управления или предоставлять некоторую административную автономию.

Благодаря Александру I автономный статус получили царство Польское и Великое княжество Финляндское, несмотря на то, что обе территории отошли России в результате военных действий.

В этом случае, по мнению современников, Император щеголял либерализмом. Под окраиной понимали земли, удаленные от центра, которым являлась Москва.

Петровский завод

Читинские узники в количестве 71 человека прибыли в Петровский завод 22 и 23 сентября 1830 года.

«Наконец, увидели мы, — описывает Петровскозаводскую тюрьму Розен, — огромное строение, на высоком каменном фундаменте, о трёх фасадах. Множество кирпичных труб, наружные стены — всё без окон, только в середине переднего фаса было несколько окон у выдавшейся пристройки, где была караульная гауптвахта и единственный вход. Когда мы вошли, то увидели окна внутренних стен, крыльца и высокий частокол, разделяющий всё внутреннее пространство на восемь отдельных дворов; каждый двор имел свои особенные ворота; в каждом отделении по 5−6 арестантов. Каждое крыльцо вело в светлый коридор, шириною в четыре аршина. В нём, на расстоянии двух сажен дверь от двери, были входы в отдельные кельи. Каждая келья имела семь аршин длины и шесть аршин ширины. Все они были почти тёмные оттого, что свет получали из коридора через окно, прорубленное над дверью и забитое железною решёткой. Было так темно в этих комнатах, что днём нельзя было читать, нельзя было рассмотреть стрелки карманных часов. Днём позволяли отворять двери в коридор и в тёплое время занимались в коридоре. Но продолжительно ли бывает тепло? — в сентябре начинаются морозы и продолжаются до июня, и поэтому приходилось сидеть впотьмах, или круглый день со свечою».

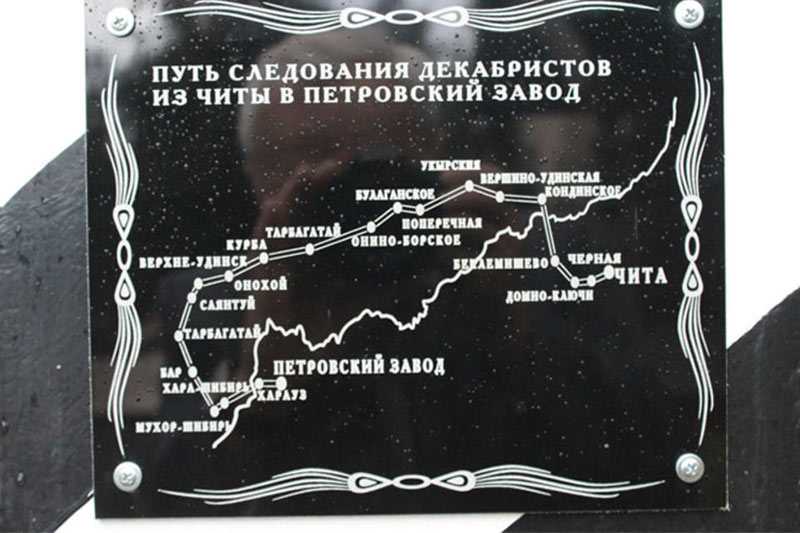

Путь следования из Читы в Петровский завод. (wikipedia.org)

Дамы подняли такую тревогу по поводу недостаточной освещённости помещений, что царское правительство было вынуждено уступить, и, наконец, было разрешено прорубить окна на улицу в каждой камере.

Декабристов 2 раза в день выводили на работы. Они ремонтировали дороги, рыли канавы для стока воды, так как почва была сырая и болотистая, выполняли и другие земельные работы. Вблизи каземата находился дом, приспособленный под мельницу. Зимой декабристов партиями вывозили сюда молоть на ручных жерновах муку. Вопреки сложившемуся мнению, декабристы на заводе не работали — их туда не допускали, боясь возможного влияния на рабочих. Лишь однажды, когда на заводе остановилась машина, в цех допустили Н. А. Бестужева и К. П. Торсона, которые её починили.

Также декабристы обрабатывали большой артельный огород, расположенный вблизи каземата и огороженный высокой оградой. На тюремном дворе имелся большой дом, в котором узники устроили мастерские: переплётную, столярную, слесарную, токарную. Здесь каждый из них занимался ремеслом в соответствии со своими желаниями и наклонностями.

Хотя окна в камерах и прорубили, они были небольшими и чуть ли не под потолком. Так как для чтения в камерах было чересчур темно, то поневоле ссыльным приходилось заниматься чем-нибудь другим. Преимущественно в это время декабристы и занимались различными ремёслами, которые были ими изучены.

Праздная жизнь, которую волею-неволею должны были вести в тюрьме декабристы, не удовлетворяла их. Появилась декабристская школа. «Долгих и многих трудов стояло нам, — пишет М. Бестужев, — уговорить старого коменданта — позволить учить детей, и таким образом, делая пользу, занять себя, и употребляя благодетельно время нас тяготившее. Постоянное «не могу» было ответом. Наконец, дело уладилось: придумали законную лазейку, так чтобы и волки сыты, и овцы целы. Он согласился на обучение детей церковному пению. Вследствие этого распоряжения, Свистунов и Крюков (Николай), отличные музыканты и певцы, составили прекрасный хор певчих. А так как нельзя петь, не зная грамоты, то разрешено учить читать (только). Мы с братом взяли на себя обучение, и дело пошло так хорошо, что многие дети горных чиновников поступали первыми в высшие классы Горного института и других заведений».

В 1839-м году кончился срок заключения декабристов в каземате Петровского завода. Очень многие из них, осуждённые на меньшие сроки, оставляли Петровскзаводскую тюрьму значительно ранее.

История города

Кунгур был основан в середине XVII века, свое название получил по речке Кунгурке.

Благодаря выгодному положению на торговых путях в XVIII — XIX веках город быстро развивался. О былом богатстве города наглядно говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших дней. Благодаря этому Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом, гулять по которому можно долго

Важно и то, что в Кунгуре неплохо организовано все, что касается туризма: есть карта достопримечательностей

Карту вы найдете рядом с «Пупом Земли» и тогда построить свой маршрут в городе проще простого, есть много хороших гостиниц, есть местные сувениры и местная еда. И еще в Кунгуре очень доброжелательные священнослужители: в здешних храмах совсем не обязательно женщинам одевать платки и юбки, что меня, честно говоря, сильно поразило!

Автор фотографии: Владимир Котиковский

В XIX веке на Урале были широко известны многие кунгурские купцы, особенно выделялись среди них А.С. Губкин, М.И. Грибушин, А.Г. Кузнецов. Они успешно занимались чаеторговлей. В XIX веке Кунгур даже называли чайной столицей России! Сейчас об этом много говорят представители туриндустрии. Кунгур вошел в туристический маршрут «Великий чайный путь».

Другие достопримечательности Кунгура

В Кунгуре есть масса прочих интереснейших достопримечательностей, которые стоит посетить при прогулке по городу:

- мемориал «Вечный огонь»;

- памятник танку «Т-34»;

- Бабиногорская пещера;

- царские врата;

- городовой магистрат;

- камень Ермака;

- Никольская церковь;

- женский монастырь Иоанна Предтечи.

О том, как прошло путешествие в город Кунгур у видео-блоггера Александра, сможете узнать из видео ниже:

Кунгур – старинный город, имеющий множество интересных достопримечательностей. Каждый объект хранит в себе частичку истории города, позволяет проникнуться культурными ценностями, изучить архитектурные особенности. Храмы Кунгура – уникальны. Они окутывают теплом и дарят чувство покоя. А в музеях выставлены всевозможные уникальные артефакты.

Транспорт

Кунгур — крупный транспортный узел, через который проходят дороги федерального (Р242) и краевого (железнодорожная станция Транссибирской магистрали.

Исторически, Кунгур был узлом путей сообщения в Доуралье. Через город проходил известный Сибирский тракт. Гороблагодатский тракт связывал Кунгур с Осой и с Гороблагодатскими заводами, а Бирский тракт — с городами Бирск, Уфа.

Достопримечательности

- Особняк Ковалева (Кунгур)

- Гостиный двор (город Кунгур)

- Дом Ануфриевой (Кунгур)

- Дом Грибушина

- Малый Гостиный двор

- Особняк Софронова

- Особняк Хлебниковых

- Обелиск от войск Пугачева (Кунгур)

Торговый дом – подарок городу

Тот же Алексей Семёнович Губкин был включен в почётный список ста крупнейших меценатов Российской Империи. А чего только стоил подарок городу от купца Михаила Ивановича Грибушина на 100-летие снятия с Кунгура осады войск Пугачёва? Этот подарок – здание Малого гостиного двора, в котором сейчас и находится музей истории купечества. Сегодня это светлое просторное помещение с огромными окнами.

Изначально Малый гостиный двор окон не имел, только двери в торговые лавки, отгороженные друг от друга стенками-перегородками. Кстати, семья Грибушиных, крупнейших в России чаеторговцев, на общих основаниях арендовала одну из лавок Малого гостиного двора (так его назвали из-за близости к большому Гостиному двору, где также бойко шла торговля), выплачивая в городскую казну деньги за торговые площади.

Единственное условие, которое выдвинул меценат городским властям, касалось распределения доходов от аренды помещений. Половину купец велел тратить на нужды города, а вторую часть – на стипендии для талантливых студентов высших учебных заведений. Делец заботился о том, чтобы молодёжь возвращалась в родной город. А Кунгур в будущем был обеспечен своими врачами, ветеринарами и бухгалтерами.

Слайд 8В нагорной части Кунгура напротив Тихвинской церкви возвышается краснокирпичный особняк купца

первой гильдии Е. Я. Дубинина. Нарядный дом мезонинного типа, украшенный деталями, выполненными из местного известняка, относится к постройкам «кирпичного стиля» историзма. Над окном второго этажа – полукружия «раковин», напоминающие фасадное убранство старого Богоявленского собора.Эта территория с конца XVII и до конца XVIII века относилась к «земляному городу», располагавшемуся между двумя оборонительными валами. В 1775 году на месте особняка Е. Я. Дубинина стоял дом, в котором купец Егор Юхнев устроил мужскую богадельню, приписанную к Тихвинской церкви.Будущий владелец усадьбы – уроженец г. Вязники Е. Я. Дубинин – приехал в Кунгур в 1839 году. Уже в середине XIX века он стал одним из крупнейших местных купцов, занимавшихся торговлей мануфактурными товарами.В 1860-е годы Е. Я. Дубинину в нагорной части Кунгура принадлежал участок земли с полукаменным двухэтажным домом и надворными постройками. В 1876 году купец расширил свои владения: приобрёл соседнюю усадьбу по Никольской (Октябрьской) улице у кунгурских мещан А. Ф. и Н. Ф. Титовых. Немного позднее начались крупномасштабные строительные работы, внушительным итогом которых стал комплекс краснокирпичных зданий, состоящий из двухэтажного дома с мезонином, двухэтажного флигеля и служб.По фамилии владельцев усадьбы называлась и пещера, два входа в которую располагались напротив особняка и флигеля у подошвы возвышенности, недалеко от берега реки Сылвы. В то время один из входов уже был завален крупными камнями. Кунгурские легенды рассказывают, что когда возводился особняк Е. Я. Дубинина, то строительный мусор сваливали в пещеру.После смерти Е. Я. Дубинина усадьба сменила владельца, стала собственностью А. И. Грибушиной. В 1912 году следующий хозяин домовладения С. М. Грибушин, глава Торгового дома «М. И. Грибушина наследники», продал комплекс построек за тридцать тысяч рублей. В двухэтажный особняк переселилась управа.Ансамбль усадьбы Е. Я. Дубинина – один из ярких примеров провинциального жилого зодчества последней четверти XIX века. Он играет ведущую роль в создании архитектурной среды центра нашего города, является зримым символом славного купеческого прошлого Кунгура.

Памятник летуну Никитке

Памятник был установлен в 2009 г. в честь первого российского воздухоплавателя. История гласит, что однажды в 1656 г. холоп Никитка выявил желание испытать себя и взлететь в воздух подобно птице. Он смастерил себе крылья из дерева, забрался на высокую колокольню и прыгнул вниз, тем самым совершив первый на Руси полет. Никитка умело приземлился, ничего себе не повредив.

Монумент изображает Никитку с прикрепленными крыльями. Летун отталкивается от земли, и у зрителей создается ощущение, что он вот-вот взлетит. Скульптура установлена на каменном валуне.

Расположен памятник в сквере Воздухоплавателей, на пересечении улиц Октябрьская и Гоголя.

Кунгурская ледяная пещера

- Ледяная гора с пещерой является самой посещаемой туристической достопримечательностью Урала

- На всём протяжении туристического маршрута в каждом гроте есть цветная подсветка

- Возраст пещеры примерно 10-12 тысяч лет

Историко-природныйкомплекс естественного происхождения находится недалеко от Кунгура. Карстовая пещера уходит вниз горы на 27 метров. Исследованная протяжённость около 6 километров, для туристов доступно 1500 метров.

Вход в пещеру через тоннель в грот Бриллиантовый с ледяными образованиями, с огромными сосульками причудливой формы — сталактитами и сталагмитами. Удивительный подземный ледяной пейзаж редкое и красивое явление природы.

Слайд 14Перед нами настоящая сказка. Недаром первый грот называется Бриллиантовый. В лучах

прожекторов вспыхивают и переливаются разноцветные огоньки, снежные кристаллы сверкают как алмазы.Белое кружево ледяных кристаллов пещерной изморози сменяется причудливыми выступами ажурных гипсовых сводов; сверкающие каскады натечного льда – каменным хаосом обломков породы.Многие тысячелетия вода растворяла гипсы и ангидриты Ледяной горы, украшая невидимым резцом каменные стены и своды природного подземелья. В пещере около 70 озёр. Самое крупное из них – Большое подземное Озеро (площадь 1460 квадратных метров). в холодных гротах пещеры капающая вода превращается в ледяные сталагмиты в форме столбиков или грибов. С потока гротов и выступов стен свисают сосульки – ледяные сталактиты. Иногда сталагмиты и сталактиты срастаются, образуя сталагнаты – ледяные колонны.

Зима и лето в Кунгуре

Городские власти активно работают над тем, чтобы Кунгур стал привлекателен для посещения в любое время года. Природно-климатические условия позволили создать в городе горнолыжную инфраструктуру для зимних видов отдыха, а летом проводить грандиозный Фестиваль воздухоплавания.

Горные лыжи

В Кунгуре действуют два горнолыжных комплекса, которые располагаются на склонах Ледяной горы:

- «Сталагмит». Эта горнолыжная база входит в состав одноимённого гостиничного комплекса и расположена в пригороде Кунгура, селе Филипповка. На базе действуют 4 трассы с максимальным перепадом высот 60 м и протяжённостью 200 м. Комплекс оборудован бугельным подъёмником. Практическая информация:

- стоимость дневной аренды лыж — от 400 до 900 руб.;

- стоимость подъёмника — 60 руб. за один подъём.

- «Светлячок». Этот комплекс действует на базе детско-юношеской спортивной школы и расположен по адресу ул. Уральская, 95. База предлагает гостиничные услуги, питание, аренду снаряжения. В отличие от базы «Сталагмит» комплекс «Светлячок» в большей степени ориентирован на детей. Трассы здесь несложные и вполне подойдут для первичного обучения. Практическая информация:

- стоимость дневной аренды лыж — от 300 до 800 руб.;

- стоимость подъёмника — 40 руб. за один подъём.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» стал традицией для Кунгура в 2002 году. Инициатором проведения мероприятия выступил отставной военный лётчик Андрей Вертипрахов

В сотрудничестве с кунгурским общественным деятелем Амиром Махмудовым — также большим любителем авиации — это мероприятие удалось превратить в важное событие не только для Кунгура и Пермского края, но и для России. В фестивале стали активно участвовать воздухоплаватели из-за рубежа

Мероприятие проводится ежегодно в конце июня и заканчивается празднованием дня города.

Взлёт воздушных шаров в ночном небе представляет невероятное по красоте зрелище во время фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка»

Отдых с детьми в Кунгуре

Традиционные забавы для детей родители без труда найдут в городском парке культуры и отдыха. Находится он в границах улиц Октябрьской, Гоголя, Ленина, Советской. Если же детям захочется чего-то необычного, то добро пожаловать в деревню Ермака или сказочный мир Ледяной пещеры.

Деревня Ермака

Этнографический комплекс «Деревня Ермака» представляет собой огороженную частоколом площадку, на которой установлены деревянные избы в древнерусском стиле и множество скульптур, обыгрывающих сюжеты русских сказок:

- «Репка»;

- «По щучьему велению»;

- «Змей Горыныч».

Этнографический комплекс входит в состав музея-заповедника «Ледяная пещера» и располагается в непосредственной близости от входа. Работает без выходных. Стоимость билетов — 25–35 руб.

Видео: деревня Ермака

Сказочный мир Ледяной пещеры

Ледяная пещера помимо обычных познавательных экскурсий предлагает специальные программы для детей. Одной из популярных экскурсий является проект «Сказы Бажова». Во время программы экскурсовод выступает в роли сказителя, комментирующего анимационные сюжеты — встречу с Данилой-мастером и Хозяйкой горы. Протяжённость экскурсионного пространства — 1500 м, продолжительность — 1,5 ч.

Анимационные сюжеты из сказочного мира Ледяной пещеры будут интересны детям

Анимационные сюжеты из сказочного мира Ледяной пещеры будут интересны детям