В. Астафьев «Хвостик». Короткие рассказы

Время чтения рассказа — 4 минуты. Смеется, заливается, хохочет мальчик… Овсянский остров напоминал когда-то голову — туповатую с затылка и заостренную, чубатую со лба. В любое время года была та голова в окладе венца — бледная зимняя плешь обметана чернолесьем; весной плешь острова нечесано путалась серо-свалявшейся отавой, взятой в кольцо багряно-мерцающих тальников, которые не по дням, а по часам погружались в глубину вспененного черемушника. Пока черемуха кружилась, метелила по берегам острова, в середине его вспыхивала и, стряхнув в себя рыхлый цвет, оробело останавливалась прибрежная гуща, утихали листом тальники, ольхи, вербы, черемухи, отгородившись от пожара полосой небоязного к огню смородинника… В осени мягкий лист кустарников бронзовел, и выкошенный, чистый остров в ровной стрижке зеленой отавы победно возносил мачту над высоким стогом сена. И всю-то зимушку покрыто было боязливое темечко земли пухлой шапкой сена, и серебряно звенел венец, надетый на чело острова. Желтая птица кружилась и кружилась над зимним стогом. Ветер с Енисея гнал ее встречь бурям, и алым флагом вспыхивало крыло высокой птицы под широкой зарею в часы предвечерья.

Гидростанция зарегулировала реку, откатилась вода, и стал Овсянский остров полуостровом. Захудала на нем некошеная трава, усохли кустарники. По оголившейся отноге и пологим берегам налет зеленого помета — цветет малопроточная вода. Перестала цвести и рожать черемуха, обуглились, почернели ее ветви и стволы; не полыхают более цветы — они вытоптаны или вырваны с корнем. Лишь живучий курослеп сорит еще желтой перхотью средь лета, да жалица и колючий бурьян растут по оподолью бывшего острова.

Прежде были в заречье деревенские покосы и пашни, но где они были — уже не найти. Нынче сооружен здесь деревянный причал. Валом валят на эти берега хозяйственные дачники, чтобы холить на личных огородах и в теплицах редкую овощь, цветы, ягоды, В субботу и воскресенье — пароход за пароходом, теплоход за теплоходом, катер за катером, «Ракета» за «Ракетой» прилипают к причалу и выделяют из себя жизнерадостный народ.

Под бравую песню «То ли еще будет…» расползаются они пo затоптанному клочку земли, глядя на который еще раз убеждаешься, что в смысле выделения мусора и нечистот никто сравниться с высшим существом не может — ни птица, ни зверь… Берега и поляны в стекле, жести, бумаге, полиэтилене — гуляки жгут костры, пьют, жуют, бьют, ломают, гадят, и никто, никто не прибирает за собою, да и в голову такое не приходит — ведь они приехали отдыхать от трудов.

Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растет на ней, то растет в заглушье, украдкой, растет кривобоко — изуродованное, пораненное, битое, обожженное…

Хохочет мальчик на берегу. Увидел что-то не просто смешное, а потешное, вот и хохочет.

Подхожу, обнаруживаю: возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из нее торчит хвостик суслика, и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте ее, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: «В защиту природы…»

Шапка подчеркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: «Отклик».

— Что же ты смеешься, мальчик?!

— Хво… хво… хвостик!

Да, хвостик суслика смешон — напоминает он ржаной колосок, из которого выбито ветром зерно, жалкий, редкостный хвостик — не сеют нынче в заречье хлеба. Дачными ягодами суслику не прожить, вот с голоду и подался крошки по берегу подбирать, тут его поймали весёлые гуляки и засунули в банку, судя по царапинам на обёртке, засунули живого. И «отклик» на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки.

Костер возле речки

Все-таки я встретил тех, кто не только сорит, но и убирает.

Нет, не на родине, не в Сибири. В Подмосковье встретил.

Ехал из аэропорта Домодедово и возле березовой рощи увидел седого, легко одетого мужчину с полиэтиленовым мешком, в резиновых перчатках и женщину, одетую в спортивные штаны, в рубашку мужского покроя, тоже в перчатках и тоже с мешком.

Они неторопливо двигались по опушке рощи, о чем- то беседуя, время от времени наклонялись и складывали в мешок бумагу, коробки от сигарет и папирос, фольгу, обрывки полиэтилена, окурки, раскисшие куски хлеба, старые обутки, лоскутье — все, чем сорит вокруг себя человек.

— Видал чокнутых? — почему-то со злобой воскликнул шофер-таксист, везший меня в Москву. Я поглядел на него вопросительно. — Академик с бабой своей. Дача у них тут недалеко. Как идут на прогулку, прихватывают с собой мешки и лопату. Какой мусор приберут, так сожгут возле речки, че где выправят, че где закопают. Цветки рвать не дают, прямо за грудки берут, и-иы-ди-и-о-оты-ы! Да разве за нами, за поганцами, все приберешь? И-иы-ы-ди-и-о-о-оты-ы-ы!..

Он резко крутанул руль. Двое пожилых людей исчезли за поворотом.

…Всякий раз, как еду в аэропорт Домодедово и вижу дымок костерка над речкой Пахрой, с тихой радостью думаю: это они, терпеливые люди, делают посильную добровольную работу, так необходимую уставшей земле, — жгут мусор возле речки.

Как добраться

Из Перми

На машине

На карте в восточном направлении найдите Березники. Это — Северный широтный коридор, дорога, по которой нужно ехать до круговой развилки. Там свернуть на город Чусовой. Это займёт 2-3 часа.

На поезде

С вокзала Пермь-2 на электричке доехать до п. Верещагино, пересесть на станцию Пермь-Сортировочная, на поезд, который идёт от Москвы до Нового Уренгоя.

На автобусе

Из Перми ходят около 20 автобусных маршрутов. Купить билеты на них можно в интернете или в кассах автовокзалов.

Из Екатеринбурга

На машине

Через Нижний Тагил ехать 4-5 часов и 360 км, а через Кургур 5-6 часов и 400 км.

На поезде

Со станции Екатеринбург-Пассажирская до д. Кузино на, оттуда до д. Рассоленко и до Чусового. Весь маршрут приходится ехать на электричках.

Внимание! Время между прибытиями поездов и электричек может достигать 4 часов. Не забудьте забронировать номер в гостинице или отеле, а так же заранее приобрести билеты на все виды транспорта, на котором Вы собираетесь путешествовать

Ядерное озеро

Озеро Ядерное появилось на карте после трёх подземных ядерных взрывов, произведённых в 1972 году. Созданный взрывами кратер затянуло болотной водой, а образовавшееся на этом месте озеро получило народное название Ядерное. Туристы в этом труднодоступном месте Пермского края могут до сих пор наблюдать «мёртвый лес» после взрывов и остатки ядерного советского проекта — ржавые металлические конструкции и широкие просеки, ведущие к озеру

Считается, что радиационный фон в этом районе в норме и рядом с кратером можно находиться, соблюдая разумные меры предосторожности.

В 4 км расположено Чусовское озеро, это проточный водоём природного происхождения. С севера в него впадает река Берёзовка, а с юга вытекает река Вишерка. Средняя глубина озера — 1,5–2 м, вокруг много болот. Его особенность — более высокая степень минерализации (до 34г/л), чем у обычных водоёмов. Ежегодно река Вишерка выносит более 100 тыс. т соли в растворе. В этом озере водятся щука, судак, лещ, окунь, язь, плотва, налим и карась.

Как добраться: на автомобиле или автобусе до посёлка Ныроб, летом — поднявшись на лодке по реке Колве, затем — по Вишерке до Чусовского озера. После этого ещё 10 км по реке Берёзовке до деревни Васюково. Оттуда до озера ещё два километра пешком. Зимой маршрут можно проехать на снегоходе.

О чем стоит помнить: место подходит только опытным туристам, способным выдержать долгий и нелёгкий путь. Необходимо иметь специальную подготовку, опыт, нужное снаряжение, чтобы добраться до локации. Отправляться в путь стоит с опытными людьми, знающими местность и её специфику. Поход займёт от трёх суток.

Жигаланские водопады

На реке Жигалан расположена одноимённая система водопадов. Нижняя из ступеней водопадов — 15 м, река течёт в скалистом каньоне, с шумом и брызгами разбивается о каменные уступы. Путь к водопадам лежит через хребет Кваркуш, на этом горном массиве собраны все характерные зоны растительности Северного и Западного Урала. Хребет Кваркуш с коми-пермяцкого означает «голый Урал», это огромное горное плато с небольшими горками, вытянувшееся с севера на юг на 60 км. Считается, что именно этому хребту посвятил один из своих рассказов «Марьины коренья» писатель Виктор Астафьев.

Как добраться: из Перми нужно ехать до Красновишерска, затем до посёлка Золотанка и далее в южном направлении в сторону Кваркуша. Чтобы попасть на Жигаланские водопады со стороны Пермского края, необходимо пройти пешком хребет и спуститься на его восточный склон.

Что стоит помнить: путь по хребту Кваркуш к Жигаланским водопадам достаточно сложный, проходит по местам, населённым дикими животными. Отправляться на этот маршрут нужно, уже имея за плечами опыт пеших турпоходов и в сопровождении знающих местность проводников. Поход займет от трёх суток.

Слайд 2 Детство, молодостьВиктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924

Петра Павловича Астафьева (1899—1967) и Лидии Ильиничны Потылицыной (1900—1931). Он

был третьим ребёнком в семье, однако две его старшие сестры умерли во младенчестве. Через несколько лет после рождения сына Пётр Астафьев был осуждён к лишению свободы за «вредительство». В 1931 году во время очередной поездки Лидии Ильиничны к мужу, лодка, в которой среди прочих находилась она, перевернулась. Лидия Ильинична, упав в воду, зацепилась косой за сплавной бон и утонула. Виктору тогда было семь лет. После того, как отец Виктора вышел из тюрьмы и ещё раз женился, семья переехала в город Игарка Красноярского края. Когда отец попал в больницу, а новая семья отвернулась от Виктора, он оказался в буквальном смысле на улице. Несколько месяцев он жил в заброшенном здании. Обессилившего, уже валившегося с ног, маленького бродягу случайно заметила методист отдела образования — и его определили в Игарский интернат. Всю жизнь Астафьев относился к директору интерната Василию Ивановичу с огромным уважением, считал главным своим воспитателем. Окончив школу ФЗО, работал на станции Енисей сцепщиком и составителем поездов, дежурным по станции. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт, несмотря на то, что как железнодорожник, имел бронь. Военную подготовку получил в учебном автомобильном подразделении в Новосибирске. Весной 1943 года был направлен в действующую армию. Был шофёром, связистом в гаубичной артиллерии, после тяжёлого ранения (контузия) в конце войны служил во внутренних войсках в Западной Украине.

Исторические мемориалы и памятники

Внимание туристов привлекают скульптурные композиции, установленные в городских скверах и на площадях. Данные памятные знаки посвящены героическим подвигам и грандиозным свершениям предков современных чусовлян, а также выдающимся личностям и роковым событиям, повлиявшим на историю всей страны

Сквер памяти

Адрес: улица Мира.

Центральной композицией мемориального сквера, посвящённого героям Великой Отечественной войны, является самоходная артиллерийская установка — танк ИСУ-122. Это подлинное орудие времён Второй Мировой войны было помещено на гранитный постамент в конце 1970-х.

По обе стороны от него расположены памятные знаки в честь танкистов — уроженцев Чусового — которые погибли, защищая Родину. В 1980 году в Сквере памяти был зажжён Вечный огонь.

Мемориал Великой Отечественной войны

Адрес: сквер Памяти.

Ещё один монумент, посвящённый военному времени, расположен недалеко от краеведческого музея. Он представляет собой каменный обелиск, в центре которого установлено скульптурное изображение ордена Великой Отечественной войны.

Перед памятником пылает Вечный огонь, а позади возвышается стена с мемориальными плитами, на которых выгравированы фамилии чусовлян, не вернувшихся с фронта. Среди них пять Героев Советского союза.

Памятник Ермаку

Адрес: улица Коммунистическая.

Очень многое в Чусовом связано с именем Ермака, ведь его легендарный поход по завоеванию Сибири начался в окрестностях этого города. Памятник в честь атамана был торжественно открыт в 2013 году.

Бронзовая статуя изображает казака в уверенной позе, придерживающим левой рукой обоюдоострый меч. Статуя установлена на гранитном постаменте, в центре которого помещена доска с надписью «Ермаку, доблестному патриоту России от жителей города Чусового.»

Исторический сквер

Адрес: улица Матросова.

Исторический сквер занимает территорию, где прежде располагалось железнодорожное училище — первая учебная организация города. С 1998 года на этом участке земли функционирует музей скульптур под открытым небом, повествующий об истории города.

Наиболее интересным экспонатом данного музея является мемориальный знак, посвящённый памяти ныне несуществующих деревень. Композиция представляет собой каменную стену, разделённую на две части сквозным отверстием в форме православного креста.

В левой части монумента выгравированы наименования поселений, которые располагались вдоль побережья реки Чусовой и полностью исчезли в начале прошлого века. Всего 180 деревень. Правую часть монумента занимает барельеф казака, опечаленного потерей своего родного села.

Ещё одним интересным экспонатом является часовня, выполненная из стальных трубок. Это абстрактное, но узнаваемое сооружение с куполом и крестом. Также в окрестностях Исторического сквера находится памятник писателю В.П. Астафьеву.

Памятник металлургам (сталеварам)

Адрес: Трудовая улица.

С момента своего основания и по настоящее время металлургический завод служит развитию города. Памятник в честь его работников установлен на заводской площади. Композиция состоит из трёх скульптур, изображающих сталеваров.

Статуи помещены на двухметровый постамент, сложенный из тёсаных камней. Монумент окружает огромная цветочная клумба, а рядом обустроен небольшой сквер для отдыха горожан.

Ротонда «Ворота во Францию»

Адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 2.

Ротонда «Врата во Францию» состоит из шести чугунных колонн, которые были отлиты на Чусовском металлургическом заводе. Композиция посвящена французским инженерам, участвовавшим в строительстве предприятия.

Автором проекта выступил пермский скульптор Р.Р. Исмагилов. Ротонда была торжественно открыта летом 2012 года, после чего быстро завоевала любовь граждан и стала популярным местом для фотосессий и прогулок.

Памятник электровозу ВЛ22м

Адрес: микрорайон Железнодорожный.

Памятник находится неподалёку от железнодорожного вокзала. Это вагон советского шестиосного электровоза, выпущенного в период между 1947-1958 гг.

Выведенная из эксплуатации машина была подарена Чусовому в качестве памятника в 2006 году. Сегодня отреставрированный электровоз является одной из наиболее популярных достопримечательностей города.

Памятник ликвидаторам катастрофы Чернобыльской АЭС

Адрес: ул. Ленина, 10.

На улице Ленина можно найти монумент, посвящённый Чернобыльской трагедии. Он представляет собой гранитный массив, на котором размещены мемориальные доски с надписями скорби и историческими справками. В нижней части памятника находится чаша-подсвечник. Каждый год, 26 апреля здесь зажигается поминальный огонь.

Еранина деревня

На берегу реки Усьвы в Горнозаводском районе Пермского края находится ещё один каменный город — Еранина деревня, или Еранина гора. Вершина напоминает улицу с домами-скалами. Считается, что «гребень» из скал на вершине образован благодаря эрозии: скалы состоят из более твёрдых кварцитов, а вот более мягкие породы вокруг них унёс ветер.

Но есть и красивая легенда, что укрывшиеся от Ермака манси «обратились» в камень и «встали гребнем» вдоль горы. Со скал открывается красивый вид на реку Усьву и гору Северный Басег. На саму Еранину гору можно пройти пешком, а вот скалы гребня доступны только для туристов с альпинистским снаряжением.

Как добраться: лучше всего посетить эти скалы во время сплава по реке Усьве. На берегу у подножия горы есть поляна для стоянки. Красивые виды горы открываются в 1,5–2 км ниже поляны. От поляны до скальной гряды примерно 800 м по узкой, петляющей среди деревьев тропинке. Ещё один вариант маршрута — на автомобиле от посёлка Средняя Усьва до места под названием «грузинский мост». Затем нужно пройти пешком 2,2 км до подножия Ераниной деревни.

Что стоит помнить: дорога к скалам непростая и ведёт через лес. Туристу необходимо быть готовым к встрече с дикой природой и животными, а также к различным погодным условиям. Путь займёт минимум один день.

Главный герой

Василий Шадрин является главным героем сказки. Применительно к нему можно привести несколько характеристик:

- он игривый, любит похвастаться;

- ему нравятся приключения;

- мальчик привык к самостоятельности и ощущает себя взрослым.

Значительное влияние на характер персонажа оказал его собственный отец. Также свою лепту внесли и немногословные жители деревни, затерявшейся где-то в тайге. Отпечаток на его поведение наложили в тому же традиции Сибири, а также местные обычаи. Автор не приводит слишком подробных характеристик этого героя. Его личность постепенно раскрывается к середине повествования. Оказавшись в сложном положении, он проявляет такие черты, как:

- мужество и выдержка;

- рассудительность;

- смекалка.

Помимо 13-летнего мальчика, в рассказе присутствуют второстепенные персонажи: родители Васютки, дед, рыболовы. Мальчик сам себе придумывает работу, которая заключается в поиске кедровых орешков для рыбаков. Он знает, как они любят полакомиться ими в свободное время.

Описание тайги и людей, населяющих её, составляет наиболее интересный момент в рассказе. Многое можно узнать о привычках таежников. Благодаря умелому повествованию, создаётся впечатление, будто читатель путешествует с мальчиком по тайге. Это произведение — своего рода дверь в мир трудолюбивых и отважных сибиряков. Понять их характер помогает в книге «Васюткино озеро» глава «Тайга кормилица». В ней есть фраза: «Тайга хлипких не любит», что объясняет приспособленность и отсутствие страха у местного населения еще с малых лет.

Тест с ответами: В. П. Астафьев «Васюткино озеро»

I вариант. 1. В каком жанре написано произведение В. П. Астафьева «Васюткино озеро»: а) рассказ;+ б) повесть; в) сказка-быль.

2. Что лежит в основе произведения? а) повествование о трудной работе рыбаков и охотников; б) изображение природы Сибири; в)повествование о приключениях героя в тайге.+

3. Васютка ходил по лесу: а) в поисках кедровых орехов для рыбаков; + б) выполняя поручение отца; в) ради удовольствия.

4. Каким образом Васютка заблудился в лесу: а) отстал от группы; б) погнался за глухарём;+ в) сбился с дороги.

5. Благодаря чему Васютке удалось спастись в лесу? а) богатой таежной природе; б) тёплой осенней погоде; в) умениям и навыкам таёжного жителя.+

6. Ольга Фёдоровна это: а) мама Васютки; б) учительница; + в) бабушка.

7. Какое открытие сделал Васютка, когда увидел у перешейка подбитую птицу: а) в озере есть водоворот; б) озеро проточное; + в) ветер принесёт непогоду.

8

Чем Васютка привлёк внимание матросов катера: а) громкими криками; б) выстрелом из ружья;+ в) дымом костра

9. Васютка не любил: а) кедровок; + б) глухарей; в) дятлов.

10. Что делали родные Васютки: а) были уверены в том, что он сам найдётся; б) потеряли надежду найти его;+ в) продолжали искать и надеяться.

11. Что автор использует в следующем предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия»: а) сравнение; + б) антитезу (противопоставление); в) метафору.

12. Как Васютка провёл ночь в лесу: а) закутавшись, возле костра;+ б) на дереве; в) в берлоге.

13. Как зовут птицу, которую убивают с помощью собаки? а) глухаря;+ б) кедровку; в) утку.

14. Какие слова деда и отца Васютка вспомнил, когда заблудился в тайге? а) «С тайгой надо дружить!» б) «Тайга хлипких не любит!» + в) «В тайге одному делать нечего!»

15. Почему ворчал дедушка Афанасий: «Нету нам нынче фарту»? а) «Оскудел батюшко Енисей» + б) «рыбаки ушли в низовья»; в) рыба ушла в глубину из-за частых осенних дождей.

16. О чем говорил старинный порядок, когда идёшь в лес? а) идёшь в лес – бери ружьё! б) идёшь в лес – бери компас! в) идёшь в лес – бери еду и спички!+

17. Что предвещает проявление звезд на небе по словам деда? а) холодную погоду; + б) дождь; в) тепло.

18. Первый пароход, который он встретил, выйдя к Енисею, назывался: а) «Клим Самгин»; б) «Серго Орджоникидзе»;+ в) «Александр Блок».

19. Как звали старшину рыбосборочного бота? а) Сан Саныч; б) Игорь Петрович; в) дяденька Коляда.+

20. Родители искали Васютку: а) неделю; б) 3 дня; в) 5 дней.+

II вариант.

1. Что давал рыбакам мальчик? а) Орехи+ б) Грибы в) Ягоды

2. Выберите, какую из этих птиц встретил Васютка в лесу? а) Куропатку б) Тетерева в) Кедровку+

3. Что лежит в основе данного произведения? а) повествование о трудной работе рыбаков и охотников; б) изображение природы Сибири; в) повествование о приключениях героя в тайге.+

4. По какой причине Васютка бродил по лесу? а) в поисках кедровых орехов для рыбаков; + б) выполняя поручение отца; в) ради удовольствия.

«Вернулся помирать»: последние годы жизни Астафьева

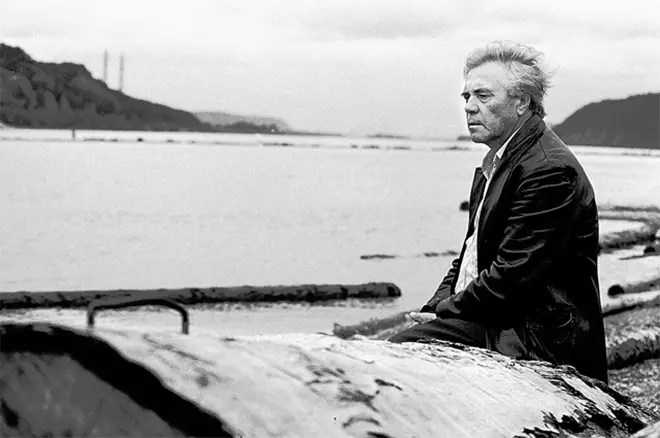

Виктор Астафьев. Фотография: libsoub.ru

В 1980 году Виктор Астафьев решил вернуться на историческую родину — в Красноярский край. Здесь начался новый период его творчества. В это время он писал как художественную прозу, так и публицистику.

Астафьев купил в родной деревне Овсянке дом, где жил летом, а на зиму возвращался в красноярскую квартиру. Оттуда открывался вид на реку и деревни вдали. На вопрос «Зачем вернулся в Овсянку?» писатель отвечал: «Вернулся помирать».

Большую часть своих произведений Виктор Астафьев писал по воспоминаниям и впечатлениям. Однако его отношение ко многим событиям постепенно менялось. В январе 1986 года в журнале «Октябрь» опубликовали книгу Астафьева «Печальный детектив». Сам автор называл ее своим первым романом, забывая об опыте 1950-х — произведении «Тают снега». «Печальный детектив» перевели и издали за рубежом. Критики заметили, что Астафьев, раньше воспевавший сибирскую деревню, теперь показал ее темные стороны. Главным героем «Печального детектива» стал бывший милиционер Леонид Сошнин. На службе он получил тяжелое ранение и был вынужден выйти на пенсию. Астафьева упрекали за мрачность этого произведения: в «Печальном детективе» автор показал бюрократию и преступность начала 1980-х годов.

Неспокойна в это время была и жизнь самого писателя: в 1987 году умерла его 39-летняя дочь Ирина. «Давно мы с Марьей живем, многих пережили, а горечь и жалость к умершим, особенно к маме и дочерям — вторая дочь, Ирина, умерла десять лет назад в возрасте тридцати девяти лет, — не утихает, наоборот, с годами становится острее», — писал Астафьев в 1997 году Василю Быкову.

В эти годы Астафьев переосмыслил и тему войны — он работал над романом «Прокляты и убиты». Первая книга романа вышла в свет в 1992 году, вторая — в 1994-м. Писатель признавался, что это произведение отняло у него слишком много сил, а критики заметили, что автор ожесточился и утратил присущий ему светлый взгляд на мир.

В 2000 году Виктор Астафьев прекратил работу над третьей частью романа «Прокляты и убиты», оставив ее неоконченной. Как признавался сам писатель и подтверждали его друзья, работа над книгой была очень тяжелой. К концу жизни Астафьев устал от нее. Повлияло на его решение и то, что роман получил противоречивые отзывы: например, литературный критик Валентин Курбатов заметил, что «Прокляты и убиты» — это «самая мучительная в русской литературе книга».

29 ноября 2001 года Виктор Астафьев умер. Писателя похоронили на деревенском кладбище недалеко от его родной Овсянки, рядом с дочерью Ириной.

Литература

Вернувшись с войны, чтобы прокормить семью, а на тот момент он уже был женат, кем ему только не приходилось работать. Он был и чернорабочим, и слесарем, и грузчиком. Работал на мясокомбинате вахтером и мойщиком туш. Мужчина не гнушался никакой работы. Но, несмотря на тяготы послевоенной жизни, желание писать у Астафьева никогда не исчезало.

В 1951 году он записался в литературный кружок. Он был так воодушевлен после собрания, что за одну ночь написал рассказ «Гражданский человек», позже он его переработал и издал под названием «Сибиряк». Вскоре Астафьева заметили и предложили работу в газете «Чусовской рабочий». За это время он написал более 20 рассказов и массу очерковых статей.

Свою первую книгу он издал в 1953 году. Это был сборник рассказов, он получил название «До будущей весны». Спустя два года он издал второй сборник – «Огоньки». В него вошли рассказы для детей. В последующие годы он продолжил писать для детей – в 1956 году вышла книга «Васюткино озеро», в 1957 – «Дядя Кузя, лиса, кот», в 1958 – «Теплый дождь».

В 1958 году выходит его первый роман – «Тают снега». В том же году Виктор Петрович Астафьев стал членом Союза писателей РСФСР. Через год ему дали направление в Москву, где он обучался при Литературном институте на курсах для литераторов. В конце 50-ых годов его лирика стала известна и популярна во всей стране. В это время он издал повести «Стародуб», «Перевал» и «Звездопад».

В 1962 году Астафьевы перебрались в Пермь, в эти годы писатель создает цикл миниатюр, которые печатает в различных журналах. Он назвал их «затесями», в 1972 году он издал одноименную книгу. В своих историях поднимает важные темы для русского народа – война, патриотизм, деревенская жизнь.

В 1967 году Виктор Петрович написал повесть «Пастух и пастушка. Современная пастораль». Идею данного произведения он обдумывал давно. Но в печать ее брали с трудом, очень много было вычеркнуто по соображениям цензуры. В итоге в 1989 году он вернулся к тексту, дабы восстановить прежний вид повести.

В 1975 году Виктор Петрович стал лауреатом Государственной премии РСФСР за произведения «Последний поклон», «Перевал», «Пастух и пастушка», «Кража».

А уже в следующем году была издана, пожалуй, самая популярная книга писателя – «Царь-рыба». И вновь ее подвергли такой «цензурной» редактуре, что Астафьев даже попал в больницу после испытанного стресса. Он был так огорчен, что больше никогда не касался текста этой повести. Несмотря ни на что, именно за это произведение он получил Государственную премию СССР.

Начиная с 1991 года Астафьев трудился над книгой «Прокляты и убиты». Книга вышла только в 1994 году и вызвала массу эмоций у читателей. Разумеется, не обошлось и без критических замечаний. Некоторых удивила смелость автора, но вместе с тем они признали его правдивость. Астафьев написал повесть на важную и страшную тему – он показал бессмысленность репрессий военного времени. В 1994 году писатель получает Государственную премию России.

Дом «кума Саны»

Здесь, на улице Труда, жил близкий друг Виктора Астафьева Александр Николаевич Ширинкин – «кум Сана». Писатель часто бывал у него в гостях.

Отсюда открывается удивительный вид на город Чусовой, на место, где Усьва сливается с Вильвой и впадает в Чусовую. Именно это слияние трех рек отображено на гербе города Чусового.

Этот район зовут «Старым городом». Здесь в конце ХIХ века был построен Чусовской металлургический завод и две ветки железной дороги: на Екатеринбург и Соликамск. Отсюда видны железнодорожный мост через реку Вильва, отвалы шлаков и горный цех металлургического завода.

Городом рек, железных дорог и тяжёлой промышленности предстал перед Виктором Астафьевым Чусовой. Вид с этого места можно смело назвать «Астафьевским Чусовым».

Площадка для бёрдвотчинга

В пандемию популярным развлечением стал бёрдвотчинг. Если вы уже изучили всех окрестных пернатых, обошли в Перми Черняевский парк, набережную и базу «Динамо» и есть желание идти дальше по пути изучения птиц и наблюдения за ними, то вам нужно съездить в Осу. На берегу Воткинского водохранилища рядом с Осинским краеведческим музеем открылась площадка для бёрдвотчинга. Это настоящая находка для орнитологов-любителей: в окрестностях визит-центра обитает более 45 видов птиц, для наблюдения за ними можно арендовать бинокли, у посетителей есть возможность получить много новой информации о местной экосистеме и местах гнездования птиц. Бёрдвотчинг обладает эффектом терапии и поможет забыть о стрессе и рутине. Этот вид времяпрепровождения требует тишины и концентрации, но в то же время помогает расслабиться.

Как добраться: здание музея, где расположена площадка для бёрдвотчинга, располагается по адресу г. Оса, ул. Свердлова, 2. До него можно добраться на рейсовом автобусе из Перми или на автомобиле через посёлок Юго-Камский или Кукуштан.

О чем стоит помнить: бёрдвотчинг — это специфическое времяпрепровождение на одного или нескольких человек. Шумных или ищущих адреналина друзей лучше оставить дома. С собой можно взять бинокль и любимую книгу про птиц. Подходит и опытным, и начинающим любителям птиц.

Виктор Астафьев. Последний поклон

Повесть в рассказах

Пой, скворушка,

Гори, моя лучина,

Свети, звезда, над путником в степи.

Ал. Домнин

* КНИГА ПЕРВАЯ *

Далекая и близкая сказка

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях

длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось

«мангазина», к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего

села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «обшэственным

фондом». Если сгорит дом. если сгорит даже все село, семена будут целы и,

значит, люди будут жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в

которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не

нищеброд.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в

заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и

сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по

подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю

пору, зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по наползавшим с увалов

кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села.

То окно, что к селу, затянуло расплодившимися от ключа черемушником,

жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал

ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало

трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала

капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от

времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу,

и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они

вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к

нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и

никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали

прочь.

У завозни же ребятишки толкались с ранней весны и до осени: играли в

прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо

хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились

в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом.

При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал

воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с

ребятишками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку —

скрипку.

Тулымский камень

Тулымский камень — самая высокая точка Северного Урала и Пермского края, высота вершины составляет 1496 м. Место находится на территории Вишерского заповедника, поэтому его посещение ограничено. Путь до точки достаточно тернист: Тулымский камень имеет довольно крутые склоны, достигающие 45°, а подходы к горе покрыты курумником, что усложняет восхождение. Для тех, кто хотел бы испытать себя на прочность и выносливость, это подходящий вариант маршрута. Увиденное во время путешествия вряд ли оставит кого-то равнодушным: красота уральской природы, походная романтика, вид, открывающийся в вершины.

Как добраться: на автотранспорте из Перми до 71-го квартала Вишерского заповедника, затем на лодке по реке Вишере и пешком. Путь туда и обратно займёт минимум пять дней.

Что стоит помнить: такой поход подойдёт опытному путешественнику со специальной подготовкой, дорога до точки долгая, а восхождение не лишено трудностей. Отправляться в путь необходимо с опытным проводником и подбирать хорошую погоду.

Использованная литература:

Пермь. Пермский край. Путеводитель 2016–2017 годы под ред. О. Б. Андрияшкина. Пермь: Агентство «Стиль-МГ», 2016.

Информационный портал фонда развития краеведения и туристической информатизации «Наш Урал» www.nashural.ru

Информационный портал Павла Распопова об Урале www.uraloved.ru

Подпишитесь на наш Telegram-канал

и будьте в курсе главных новостей.