Самолёт Можайского

Над решением сложнейших задач по разработке самолета работали многие умы по всему миру. Многочисленные чертежи, теории и даже тестовые конструкции не давали практического результата – самолет не поднимал в воздух человека. Талантливый русский изобретатель Александр Федорович Можайский первым в мире создал самолет в натуральную величину. Изучив труды своих предшественников, он развил и дополнил их, используя свои теоретические познания и практический опыт. Его результаты в полной мере разрешали вопросы своего времени и, несмотря на очень неблагоприятную обстановку, а именно отсутствие фактических возможностей в материальном и техническом плане, Можайский смог найти в себе силы для завершения постройки первого в мире самолета. Это был творческий подвиг, навеки прославивший нашу Родину. Но сохранившиеся документальные материалы, к сожалению, не позволяют в необходимых подробностях дать описание самолета А. Ф. Можайского и его испытаний.

Киноаппарат

В 1893 году, работая вместе с физиком Любимовым, Иосиф Андреевич Тимченко создает так называемую «улитку» — особый механизм, с помощью которого в стробоскопе удавалось прерывисто менять очередность кадров. Данный механизм позже лег в основу кинетоскопа, который Тимченко разрабатывает совместно с инженером Фрейденбергом. Демонстрация кинетоскопа состоялась в следующем году на съезде русских врачей и естествоиспытателей. Были показаны две ленты: «Копьеметатель» и «Скачущий всадник», которые были сняты на Одесском ипподроме. Этому событию даже есть документальные подтверждения. Так, в протоколе заседания секции значится: «Представители собрания с интересом ознакомились с изобретением господина Тимченко. И, в соответствии с предложениями двух профессоров, решили выразить благодарность господину Тимченко».

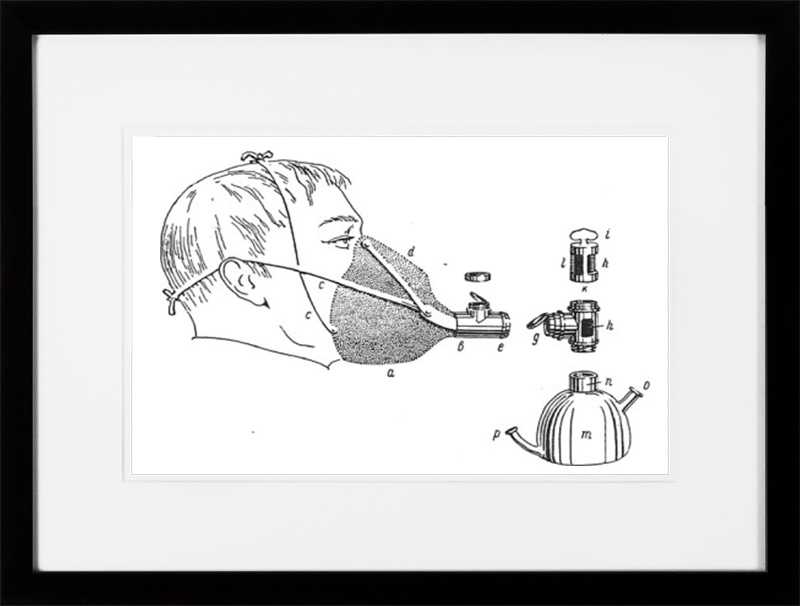

Наркоз

С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли. Особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов – великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.

Предпосылки развития металлургии на Урале

В начале XVIII века потребности страны в металле обострились из-за начала войн за выход к Балтийскому и Чёрному морям. Каширо-Тульские и Олонецкие заводы имели к этому времени истощённые рудные и лесные базы и не могли обеспечить потребности в оружейном металле, как и не могли выплавлять металл достаточного качества из-за наличия в рудах вредных примесей – серы и фосфора. После поражения под Нарвой в 1700 году шведам осталась вся артиллерия русских, обострив необходимость ускоренного производства новых орудий. Для восполнения потерь Пётр I приказал переплавлять в пушки церковные колокола. За год было отлито 300 пушек.

В 1696 году по инициативе думного дьяка А. А. Виниуса, возглавлявшего Сибирский приказ, найденную в Верхотурском уезде руду отправили для исследования московским и тульским оружейникам. Пробы получили от кузнецов высокую оценку. Первые указы Петра I о строительстве уральских доменных заводов были изданы 10 мая и 15 июня 1697 года. Руководил строительством Сибирский приказ во главе с А. А. Виниусом. Первые мастера на строительство Каменского и Невьянского заводов прибыли весной 1700 года.. Запуск двух заводов в 1701 году показал перспективы уральской металлургии. В 1702 году были запущены Верхне- и Нижне-Алапаевский, Уктусский заводы.

Искусственное сердце

Имя Владимира Петровича Демихова связано не с одной операцией, которая совершалась впервые. Удивительно, но Демихов не был врачом – он был биологом. В 1937 году, будучи третьекурсником биологического факультета Московского государственного университета, он создал механическое сердце и поставил его собаке вместо настоящего. Собака жила с протезом около трех часов. После войны Демихов устроился в Институт хирургии Академии медицинских наук СССР и создал там небольшую экспериментальную лабораторию, в которой начал заниматься исследованиями по пересадке органов. Уже в 1946 году он первым в мире осуществил пересадку сердца от одной собаки другой. В том же году он тоже впервые провел пересадку собаке сердца и легкого одновременно. И что самое главное – собаки Демихова жили с пересаженными сердцами по несколько суток. Это был настоящий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии.

Металлургическая промышленность после окончания Северной войны

В начале 1720-х годов на Урал руководителями горной администрации были направлены В. Н. Татищев и В. де Геннин, в 1723 году основавшие Екатеринбургский казённый завод. Татищев вступил с Демидовым в конфликт, пытаясь ослабить власть заводчика на Урале. Демидов пожаловался в Петербург, и Татищева отозвали. К заслугам Татищева относится создание конкуренции для Демидовых путем приглашения на Урал других горнозаводчиков.

К 1740-м годам Екатеринбургский завод стал крупнейшим металлургическим заводом Европы. Заводские доменные печи были производительнее английских и шведских, которых считались лучшими в отрасли.

В 1721 году был издан указ, разрешивший заводовладельцам-недворянам покупать крепостных крестьян. Купленные заводчиками деревни с населением могли быть проданы лишь вместе с заводом. Позже эти заводы и крестьяне стали называться посессионными. В 1744 году были определены нормы покупки крестьян: на медеплавильных заводах — 200 мужчин на тысячу пудов меди, на заводах чёрной металлургии 100 мужчин к одной домне, 20 мужчин к молоту. Приписка крестьян приводила к волнениям, очаги которых постоянно подавлялись во второй половине XVIII века.

На Урале в течение первой четверти XVIII века было построено 20 доменных печей, в 1725 году выплавивших 0,6 млн пудов чугуна. Мелкие предприниматели построили несколько небольших заводов: Шувакишский, Мазуевский, Давыдовский. Они просуществовали не более 40 лет. После завершения Северной войны строительство чугуноплавильных заводов приостановилось, в основном строились медеплавильные. В 1721-1725 годах было построено 11 заводов, из которых лишь Нижнетагильский был железоделательным, остальные — медеплавильными (Пыскорские и Полевской), либо одновременно медеплавильными и железоделательными (Екатеринбургский и Верхне-Уктусский). С 1701 по 1740 годы было построено 24 государственных и 31 частный завод. Частные заводы характеризовала большая рентабельность по сравнению с казёнными. Рост выплавки чугуна за 25 лет (в 1725-1750 годах) составил 250 %: с 0,6 млн. пудов до 1,5 млн. пудов.

В 1730-х годах началось строительство заводов и крепостей на Южном Урале. В 1734 году императрица Анна Иоанновна утвердила проект обер-секретаря Сената И. К. Кирилова по колонизации Южного Урала. Он был назначен Главным командиром Оренбургской экспедиции. К задачам экспедиции относилось:

- строительство крепости Оренбург и линии оборонительных крепостей;

- освоение природных богатств края;

- открытие торговых путей в Азию.

Осенью 1736 года началось строительство первого на Южном Урале Воскресенского медеплавильного завода. Указ Берг-коллегии от 22 мая 1744 года разрешил покупать месторождения, леса и земли у башкир и других владельцев.

Парашют

Глеб Евгеньевич Котельников был актером труппы Народного дома на Петербургской стороне. Тогда же, под впечатлением от гибели летчика, Котельников занялся разработкой парашюта. До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому использовали их крайне редко. Свой законченный проект ранцевого парашюта Глеб Евгеньевич предложил в 1911 году. Но, несмотря на успешные испытания, патент в России изобретатель не получил. Вторая попытка была более удачной, и в 1912 году во Франции его открытие получило юридическую силу. Но и этот факт не помог парашюту начать широкое производство в России из-за опасений начальника российских воздушных сил, великого князя Александра Михайловича, что при малейшей неисправности авиаторы будут покидать аэроплан. И только в 1924 году он наконец-то получает отечественный патент, а позже передает все права на использование своего изобретения правительству.

Металлургия годы Северной войны

4 марта 1702 года недостроенный Невьянский завод был передан в собственность Н. Д. Демидову, который проявил организаторский талант и смог нарастить объём производства, пользуясь поддержкой власти. Демидов добивался приписки к заводам дополнительных крестьян, а также послаблений в налогах и надзоре со стороны местной администрации. В 1716 году Демидовы стали экспортёрами железа из России в Западную Европу. Всего Демидовы построили 55 металлургических заводов, из которых на Урале располагалось 40. К 1740 году на заводах Демидовых производилось 64 % уральского и 46 % российского чугуна.

Весной 1703 года с Уткинской пристани отправили по реке Чусовой первый караван с пушками и железом, произведенными на Урале. С заводов орудия гужевым транспортом везли к Чусовой, откуда их по воде доставляли в Москву или Петербург. Первый «железный караван» прибыл в Москву 18 июля 1703 года. Испытания отлитых в спешке орудий оказались неудачными: одну из пушек разорвало на части из-за низкого качества чугуна. В ходе массовых испытаний разорвало 102 пушки из 323. А. А. Виниус приказал производить испытания пушек до отгрузки. Позднее производство орудий было перемещено на заводы центральной части страны, а в 1705 году выплавка пушек на уральских заводах прекратилась.

Определение 1

Горнозаводские округа — это хозяйственно-территориальные образования в сырьедобывающих регионах Российской империи.

В начале века начала формироваться производственная база горнозаводских округов и система управления предприятиями. Почти все первые заводы Урала строились крестьянами, которые после приписывались к заводам. В 1700 году к Невьянскому заводу были приписаны более 1,6 тысяч крестьян. В 1703 году к этому заводу была вновь произведена приписка. К 1762 году на Среднем Урале и Приуралье к заводам были приписаны 70 % государственных крестьян. Приписные крестьяне на заводах выполняли вспомогательные работы: заготавливали дрова, добывали и обжигали известь и руду, возводили плотины, перевозили грузы. 10 декабря 1719 года льготы горнозаводчиков были законодательно закреплены Берг-привилегией, позволившей представителям всех сословий искать руду и строить металлургические заводы. При этом мастеровые и заводчики освобождались от рекрутчины и государственных налогов

Закон провозгласил промышленную деятельность делом государственной важности и оградил заводчиков от местных властей. Были учреждены Берг-коллегия, управлявшая горно-металлургической промышленностью, и местные управления — бергамты

В 1720 году Берг-привилегия была распространена на иностранных подданных.

Определение 2

Берг-коллегия — это орган Российской империи, руководящий горнорудной промышленностью.

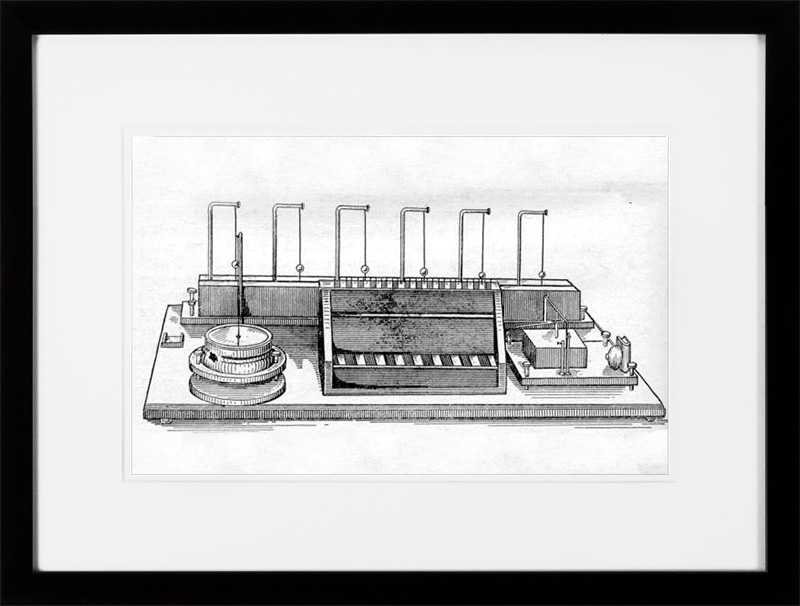

Электродвигатель

Борис Семенович Якоби, архитектор по образованию, в возрасте 33 лет, будучи в Кенигсберге, увлекся физикой заряженных частиц, и в 1834 году он делает открытие – электродвигатель, работающий по принципу вращения рабочего вала. Мгновенно Якоби становится знаменитым в ученых кругах, и среди многих приглашений на дальнейшее обучение и развитие он выбирает Петербургский университет. Так, вместе с академиком Эмилием Христиановичем Ленцем он продолжил работу над электродвигателем, создав еще два варианта. Первый был предназначен для лодки и вращал гребные колеса. С помощью этого двигателя судно легко держалось на плаву, двигаясь даже против течения реки Невы. А второй электродвигатель был прообразом современного трамвая и катил по рельсам человека в тележке. Среди изобретений Якоби можно отметить также гальванопластику – процесс, который позволяет создавать идеальные копии исходного предмета. Это открытие повсеместно применялось для украшений интерьеров, домов и многого другого. Среди заслуг ученого также числится создание подземных и подводных кабелей. Борис Якоби стал автором около десятка конструкций телеграфных аппаратов, а в 1850 году изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, который работал по принципу синхронного движения. Это устройство было признано одним из крупнейших достижений электротехники середины XIX века.

Численность и состав заводского населения

Характер производства на металлургических заводах, состояние техники того времени требовали значительного количества рабочих рук. Политика властей, направленная на обеспечение заводов дешевой рабочей силой, осуществлялась преимущественно крепостническими методами. Откликаясь на прошения заводчиков, содержавшие в немалой степени угрозы остановить производство из-за нехватки рабочих рук, правительство принимало указы о прикреплении к заводам пришлых наемных людей «навечно». Промышленникам было позволено покупать деревни и целые волости с крепостными крестьянами и переводить их на заводы. Указами Сената приписывались к заводам государственные крестьяне, часть из них постепенно прикреплялась к заводам навеки.

Основную массу рабочей силы горных заводов Демидовых на Южном Урале в XVIII в. составляли различные категории крестьян: приписные из государственных, дворцовых и ясачных старо- и новокрещенных, собственные владельческие и купленные крестьяне, вольнонаемные из разных социальных и этнических групп, рекруты, вечноотданные из «непомнящих родства», ссыльные, гулящие, беглые люди и многие другие.

По участию в производственном процессе, равно и источникам существования, заводское население можно разделить на постоянных работников — мастеровых и работных людей; временных — приписных крестьян и вольнонаемных. Группу постоянных жителей постепенно пополняли поселенные на заводах приписные государственные крестьяне.

В 50-60-е гг. XVIII в. на Южном Урале в короткий срок сложился новый слой людей, обслуживающих крупные металлургические заводы -мастеровые и работные люди. Для них характерны отсутствие собственности на средства производства, необходимые в процессе мануфактурного производства, и коллективные формы работы. Труд оплачивался деньгами, которые являлись для них главным источником существования. В социальном отношении мастеровые и работные люди входили в состав основного податного сословия страны — крестьянства1.

Кадры мастеровых и работных людей складывались, преимущественно, из купленных заводами мастеровых крестьян или крепостных, переведенных из вотчин. Позже эта группа заводского населения пополнялась «вечноотданными»; набранными из рекрутов, каторжников, беглых, непомнящих родства, пришедших на заводы по собственной воле и оставленных по указам Сената. Источником пополнения мастеровых и работных становились также приписные государственные крестьяне, поселенные на заводах.

Собственные и купленные крепостные крестьяне переводились заводовладельцами из центральных российских губерний. К строящимся Каслинскому и Кыштымским заводам Н.Н. Демидов переселил 247 крестьян с Дугненского и Шайтанского заводов, из своих вотчин в Брянском, Тверском и Симбирском уездах. Многие крестьяне были куплены у помещиков Среднего Поволжья. В конце XVIII в. на этих заводах числилось 4 594 людей собственных крестьян3. Крепостные находились в полной власти хозяина, их могли заставить выполнять любую работу, могли переводить с завода на завод.

Самолеты Андрея Туполева

В конструкторском бюро Андрея Туполева было разработано более 100 типов самолетов, 70 из которых в разные годы выпускались серийно. При участии его самолётов установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода “Челюскин” при участии самолёта АНТ-4. Беспосадочные перелеты экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова в США через Северный полюс выполнялись на самолётах модели АНТ-25. В научных экспедициях “Северный полюс” Ивана Папанина также использовались самолёты АНТ-25. Большое число самолётов-бомбардировщиков, торпедоносцев, разведчиков конструкции Туполева (ТВ-1, ТВ-3, СБ, ТВ-7, МТБ-2, ТУ-2) и торпедных катеров Г-4, Г-5 применялось в боевых действиях в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. В мирное время в числе разработанных под руководством Туполева военных и гражданских самолетов значились стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95, ракетоносец-бомбардировщик дальнего действия Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22; первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 (был построен на базе бомбардировщика Ту-16), первый турбовинтовой межконтинентальный пассажирский авиалайнер Ту-114, ближне- и среднемагистральные самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154. Совместно с Алексеем Туполевым был разработан сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Самолеты Туполева стали основой парка авиакомпании “Аэрофлот”, а также эксплуатировались в десятках стран по всему миру.

«Это лучше, чем делать сковородки»

— Сколько примерно?

— Щукин насчитал около 240. Но средств отдельных компаний было недостаточно, без господдержки проекты такого масштаба реализовывать сложно.

— Слышал, что проектом интересовался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это правда?

— Да. В начале 1990-х на одном из первых совещаний, когда только предприятия переходили на хозрасчёт, а наша оборонка штамповала сковородки, я выступил на одном таком совещании с его участием. Рассказал подробно об этом аппарате и его потенциале.

— Основателя АФК «Система»?

— Да, но тогда он ещё не был миллиардером, а возглавлял столичный комитет по науке и технике. Я ему тоже подробно рассказал о нашем изобретении. Лужков добавил, что если сделать посадку на воду, то в аэропорт Шереметьево тогда можно будет не на машинах ездить, а по Москве-реке. Мэра тогда эти перспективы, конечно, очень увлекли.

— А Евтушенков как отреагировал?

— А с ним как раз иначе. Я всё это рассказываю и вижу, что глаза его смотрят куда-то не туда. Ну и в итоге он сказал, мол, «давай-давай, напиши письма», ну и всё после этого заглохло.

— Совсем?

— Была ещё встреча, опять мы со Львом Николаевичем рассказываем увлечённо, опять даются какие-то поручения по этому поводу, но в итоге снова ничего не происходит.

— Как думаете почему?

— Не знаю, откатов мы каких-то давать не умеем…

— А что, были намёки?

— Нет, ничего такого, чиновники всё-таки люди весьма опытные, но, возможно, этот аспект тоже как-то влиял подспудно. Было понятно, что мы идейные и взять с нас особо нечего, скажем так.

— Это правда, что уже после смерти Щукина, в середине нулевых, были какие-то предметные переговоры с американцами?

— Да, тогда они вдруг проявили серьёзный интерес. В 2006 году туда на переговоры по ЭКИПу поехал бывший директор саратовского авиазавода Александр Ермишин. Но они прежде всего хотели получить доступ к «мозгам». Потому что патент не всегда может дать всю картину, по нему не так просто сразу всё сделать — и тут нужен уже источник самих знаний.

Но там была и другая проблема. Конструкция нашего аппарата ставила крест на классической, сигарообразной форме планера. Она принципиально другая, и для строительства нашего аппарата нужно было вкладывать колоссальные деньги в перестройку инфраструктуры авиазаводов. Даже для них это было слишком дорого.

Я думаю, что они это изначально всё понимали и их интерес тогда был связан скорее с тем, чтобы нас, Россию, как-то притормозить. Грубо говоря, заполучить эти технологии в полном объёме и положить под сукно. Ну а мы-то как раз бились за то, чтобы всё это поскорее реализовать на практике, поэтому не сошлись.

— Все технологии иностранцам до конца вы хоть и не раскрыли, но зарубежным специалистам идеи Щукина были, наверное, отчасти понятны. Почему те же китайцы или американцы не попытались сделать что-то своё в этом направлении?

— Насколько я знаю, у них были какие-то чертежи, они сами пытались что-то сделать в этом направлении, но не удалось. Были и другие попытки, но всё как-то по отдельности. Дело ведь не только в необычной форме, есть и система УПС, и другие ноу-хау. Таких аппаратов, чтобы пытались реализовать все наши наработки, пока нигде не создано.

— Какова лично ваша роль в проекте?

— Я возглавлял производственный кооператив «ЭКИП». Под моим началом работали около 600 человек. За научную сторону отвечал Щукин, а за организационную уже я.

«Либо разрежут на металл, либо в музей»

— Единственный недостроенный в Саратове экземпляр ЭКИПа сейчас находится в музее в подмосковной Черноголовке. Как он там оказался?

— Когда авиазавод обанкротили, начали всё его имущество дербанить, вывозить куда-то. Мне сообщили, что наш аппарат собираются уничтожить. Я возмутился, сказал, что здесь были потрачены частично и государственные средства и им придётся за это отвечать. А тут как раз ко мне два интересанта обратились. Один из Ульяновска: хотел в музей к себе перевезти. А второй — Вячеслав Фомичёв, директор военно-патриотического музея. Он тоже попросил передать аппарат им.

— Насколько выставленный в музее образец соответствует тому, что было собрано на заводе? Там, как я понимаю, была уже достаточно высокая степень готовности.

— Да, аппарат был уже почти готов, к продувкам по крайней мере точно. Не было системы управления — мы её заказали, но не оплатили ещё. Увы, сохранить даже то, что там было, не удалось. Двигатель украли, ещё когда аппарат на заводе находился.

Телеграф

Человечество всегда искало способы максимально быстрой передачи информации от одного источника другому. Огонь, дым от костра, различные комбинации звуковых сигналов помогали людям передавать сигналы бедствия и другие чрезвычайные сообщения. Развитие этого процесса – бесспорно, одна из важнейших задач, стоящих перед миром. Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году, представив его в своей квартире. Он придумал определенную комбинацию символов, каждой из которых соответствовала буква алфавита. Эта комбинация проявлялась на аппарате черными или белыми кружками.

История

Место для строительства завода было найдено приказчиками Шайтанского завода Демидовых Александром Копыловым и Антоном Набутовским летом 1739 года. Указ Берг-коллегии о строительстве завода в 103 верстах к юго-западу от Екатеринбурга на купленной у башкир земле был подписан 24 октября 1740 года.

Первопоселенцами заводского посёлка стали крепостные крестьяне Н. Н. Демидова, выходцы из Московской, Нижегородской и Тверской губерний. Строительство завода началось в 1743 году, а 13 ноября 1744 года была запущена первая домна. Впоследствии была запущена вторая домна и 10 кричных молотов. Плотина имела длину 149,1 м. С 1748 по 1755 годы завод не функционировал. В 1770 году в составе завода работали 2 доменные печи, 10 кричных молотов с 16 горнами, 2 кузницы с 7 горнами, меховая фабрика. В 1769—73 годах годовое производство чугуна составляло 122—258 тыс. пудов.

16 января 1774 года завод вновь был остановлен из-за начавшейся крестьянской войны. Часть рабочих перешла на сторону пугачёвцев, завод был разграблен, постройки сожжены. В середине октября 1774 года завод был восстановлен и запущен в работу.

После раздела наследства Н. Н. Демидова в 1758 году Верхне- и Нижне-Сергинские заводы перешли во владение его сына, И. Н. Демидова. В 1789 году он продал оба завода Губину М. П. за 600 тыс. рублей. С 1790 года изготовленные на Нижне-Сергинском заводе чугун и кричная болванка стали отправляться для передела на Атигский завод.

В 1799 года Нижне-Сергинский завод полностью сгорел, в конце XVIII — начале XIX века шли восстановительные работы. 16 мая 1833 произошёл очередной пожар, уничтоживший значительную часть завода.

В 1840-х годах на заводе действовала 1 домна высотой 12,1 м, 22 кричных горна и 19 молотов, на заводе числилось 1828 рабочих. Производились полосовое, брусчатое, связное железо, болванка для шинного и каретного сортов. В 1847 году кричные горны реконструировали для перехода на контуазский способ производства. Работа оборудования обеспечивалась 28 водяными колёсами общей мощность в 624 л. с..

После смерти М. П. Губина завод унаследовал его сын Константин. С 1848 года заводами фактически владели опекуны малолетних наследников, что привело к образованию значительных долгов.

В 1859 года в составе завода действовали 1 домна, 25 кричных горнов, 1 калильная печь и вагранка. В 1860-х годах дополнительный к собственному чугун поставлялся с Уфалейских заводов. До 50 % нижнесергинского болваночного железа отправлялось для передела в листовое на Михайловский завод.

В 1861-67 и в 1879-81 годах из-за финансовых проблем Сергинские заводы находились в казённом управлении. В 1881 году заводы акционировались и находились вплоть до 1917 года в ведении «Товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов».

В 1886 году домна была переведена на нагретое дутьё, в 1888 году были запущены 2 мартеновские печи ёмкостью по 10 т. В мае 1890 года кричное производство было остановлено и заменено прокатной фабрикой. В 1894 году была построена третья мартеновская печь ёмкостью в 12 — 15 т. Мартеновская сталь Нижне-Сергинского завода обеспечивала собственные потребности, а также поставлялась на Верхне-Сергинский и Михайловский заводы.

К началу XX века бо́льшая часть водяных колёс была заменена паровыми машинами. В 1897 году была построена вторая домна, но неблагоприятная рыночная обстановка привела к тому, что в 1901—1904 годах одна из домен простаивала. В 1902—1905 годах на заводе был установлен крупносортный стан, с газомоторным приводом. В 1906 году на заводе функционировали 2 доменные печи производительностью 800 тыс. пудов чугуна в год, 3 мартеновские печи производительностью 1,5 млн пудов слитков в год, 1 котельный прокатный стан-трио, 1 крупносортный стан-трио, механическая мастерская с 25 станками. После 1908 года была ликвидирована 1 домна и 1 мартен.

В годы Первой мировой войны завод работал на нужды обороны в аренде у бельгийских промышленников, братьев Берж. 4 мая 1916 года из-за отсутствия топлива на заводе была остановлена доменная печь.

27 декабря 1917 года Нижне-Сергинский завод был национализирован. В годы Гражданской войны завод испытывал большие трудности с обеспечением рабочей силой и транспортом и в 1919 году был остановлен. Завод проработал в период с осени 1919 года до августа 1921 года, позднее работа была восстановлена лишь с весны 1923 года.

Позднее предприятие было преобразовано в Нижнесергинский металлургический завод, с 2001 года объединившийся с Ревдинским металлургическим заводом в единый комплекс Нижнесергинского метизно-металлургического завода.

Атомная и водородная бомба

Академик Игорь Васильевич Курчатов занимает особое место в науке ХХ века и в истории нашей страны. Ему – выдающемуся физику – принадлежит исключительная роль в разработке научных и научно-технических проблем овладения ядерной энергией в Советском Союзе. Решение этой сложнейшей задачи, создание в cжатые сроки ядерного щита Родины в один из наиболее драматических периодов истории нашей страны, разработка проблем мирного использования ядерной энергии было главным делом его жизни. Именно под его началом создается и успешно испытывается в 1949 году самое страшное оружие послевоенного времени. Без права на ошибку, иначе – расстрел… А уже в 1961 году группой физиков-ядерщиков лаборатории Курчатова было создано самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества — водородная бомба АН 602, за которой тут же закрепилось вполне уместное историческое название — «царь-бомба». При испытании этой бомбы сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар.

Лампа накаливания

Если произносится «лампа накаливания», то сразу в голове звучит фамилия Эдисона. Да, это изобретение не менее знаменито, чем имя его изобретателя. Однако сравнительно небольшое количество людей знает, что Эдисон не изобрел лампу, а только усовершенствовал её. Тогда как Александр Николаевич Лодыгин, будучи членом Русского технического общества, в 1870 году предложил применять в лампах нити накаливания из вольфрама, закручивая их в спираль. Безусловно, история изобретения лампы не является результатом труда одного ученого – скорее, это череда последовательных открытий, которые витали в воздухе и были необходимы миру, но именно вклад Александра Лодыгина стал особенно великим.

«Речь идёт о настоящем техническом прорыве»

— Я слышал мнение, что надежды на реализацию проекта «ЭКИП» умерли вместе со Львом Щукиным.

— Главным двигателем проекта действительно был Щукин. Конечно, его преждевременная смерть очень повлияла на то, что ЭКИП так и не поднялся в небо.

— Как он погиб?

— Это случилось в августе 2001 года. Прихватило сердце, когда он был за рулём. Выезжая из Королёва, обратился к сотрудникам ДПС, чтобы вызвали скорую, и два часа просидел в машине в ожидании врачей.

— Какой ужас…

— Да. Притом что до ближайшей больницы было пять минут езды… Ему было всего 68 лет. Думаю, его проблемы с сердцем были связаны в том числе и с переживаниями из-за тяжёлой судьбы его детища.

— Не слишком ли громко называть изобретение Льва Щукина революцией в авиации?

— Здесь нет никакого преувеличения. Созданные им технологии опередили своё время на десятилетия.

Также на russian.rt.com

«Чернобыль на Волге»: как скрывали взрыв при строительстве атомной подводной лодки в Нижнем Новгороде в 1970 году

Чтобы наглядно показать, чем ЭКИП Щукина отличается от множества других экспериментальных летательных аппаратов и различных проектов всевозможных конструкторов-энтузиастов, приведу простой факт.

Аудиторская компания Ernst & Young по нашему заказу провела оценку изобретения Льва Щукина с точки зрения интеллектуальной собственности. Она изучила патенты и оценила ноу-хау всего этого проекта в $1,25 млрд. По-моему, это более чем наглядно свидетельствует о том, что речь идёт о настоящем техническом прорыве.

Железоделательные заводы

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что все заводы Демидовых на Южном Урале были железоделательными. Поэтому в диссертационном исследовании речь будет идти о технико-технологической характеристике заводов.

Первые заводы Урала по техническому состоянию уступали заводам Западной Европы, строились кустарно, бес четкого плана. Но с приездом В.И. Геннина в горнозаводском строительстве Урала стали применять технические достижения Германии. Техническое совершенствование уральских заводов продолжалось до 40-х гг., когда металлургия стабилизировалась на достигнутом уровне.

Производство чугуна, железа и меди на заводах Южного Урала XVIII в. осуществлялось по господствующей в то время в России технологической схеме. В основе железоделательного производства оставались доменная технология плавки чугуна и кричный способ его передела в железо.

Важно было правильно выбирать место для строительства завода. Первостепенным условием для построения горного завода было наличие месторождения руды

Если руды было мало или она оказывалась некачественной, то производство было под угрозой срыва. Например, в 1760 г. Н.Н. Демидов начал строить Кеолимский железоделательный завод, который вскоре после постройки он вынужден, был закрыть1. Причиной для этого был недостаток руды. Заводы строили в непосредственном соседстве с местом добывания руды. Другим важным условием для их строительства было наличие воды. Вода являлась единственным энергетическим источником для привода в движение рабочих колес, мехов, молотов и других тяжелых подвижных механизмов. Она же являлась в XVIII в. наиболее дешевым и надежным транспортным средством. Как правило, место для строительства завода выбирали на берегах полноводных и судоходных рек.

Третьим необходимым условием для строительства горных заводов было наличие больших запасов леса — основного топливного ресурса. Поэтому заводское место выбирали на крепких берегах полноводных рек, среди лесных массивов.

При правильном учете всех условий места, обеспечивающих бесперебойное функционирование завода, необходимо было иметь и подходящую конфигурацию берегов реки в том месте, где предполагалось построить завод.

Телевидение

Открытие и широкое распространение телевизионного вещания кардинальным образом изменило способы распространения информации в обществе. К этому мощнейшему достижению причастен и Борис Львович Розинг, который в июле 1907 года подал заявку на изобретение «Способа электрической передачи изображений на расстояния». Борису Львовичу удалось успешно передать и получить точное изображение на экране пока ещё простейшего устройства, бывшего прототипом кинескопа современного телевизора, которое ученый назвал «электрическим телескопом». Среди тех, кто помогал Розингу с опытом, был тогда ещё студент Санкт-Петербургского Технологического института Владимир Зворыкин – именно его, а не Розинга, через несколько десятилетий назовут отцом телевидения, хотя в основе работы всех воспроизводящих телевизионных устройств лежал принцип, открытый Борисом Львовичем в 1911 году.